2025.07.10【特集|7・13水害から21年】つなぎたい教訓 カギは「若い人の力」【新潟・三条市】

教訓を『どうつないでいくか』が課題

UXでは現在「探県防災プロジェクト」と題して、各市町村の特徴的な防災施策を様々な形でお伝えしています。10日は、三条市の取り組みを紹介します。

三条市で防災を変える大きなきっかけとなったのが、2004年に発生した『7・13水害』です。記録的な大雨によって、三条市の五十嵐川や旧中之島町の刈谷川の堤防が決壊。濁流が町に押し寄せ、県内で15人の方が亡くなりました。住宅の被害も広い範囲に及び、約8000棟が水につかりました。

7月13日で21年が経とうとするなか、その教訓を『どうつないでいくか』が課題となっています。解決に向けてカギを握るのは〝若い人たちの力〟です。

6月22日の早朝-

■三条市 滝沢亮市長

「おはようございます。」

この日は日曜日にもかかわらず、三条市の職員が総出で訓練に臨んでいました。

■三条市 滝沢亮市長

「線状降水帯に関する情報は何か出ていますか?」

■気象予報士

「今後 線状につながってきた場合、三条市全体に強く降ってくる可能性も出てくると思います。」

■職員

「災害警戒本部および警戒支部としたいと思いますが、よろしいでしょうか?」

市内に災害級の大雨が降ったことを想定するこの訓練。三条市は『7・13水害』以降、梅雨が本格化する前の6月に毎年実施しています。

■防災無線

「三条市全域に“高齢者等避難”を発令しました。」

多くの市民も参加するのが、この『総合防災訓練』の特徴です。防災無線で“高齢者等避難”が発令されると、自主防災会のメンバーは要支援者がいる住宅に向かいます。

■民生委員

「おはようございます。どんなですか?暑くて大変だね。」

年に1度の訓練で実際に避難するときに支援が必要になる世帯とつながりを築いておくことは重要だといいます。

■三条市西四日町自主防災会 堀善一会長

「一人ひとりの“顔がわかる地域”にしていきたいというのが、一番大きなテーマ。そうすれば、いざとなったときに『この人が来ていない』とか『この人はどうしたんだろう』と頭に浮かんで救助に向かったり、いろいろな行動ができると思う。」

自力で避難できる人たちは、自分たちが住むエリアの指定避難所に向かいます。

■髙橋泉アナウンサー

「避難所までのルートを確かめたり、避難所がどんな場所なのか知っておくことは大事ですよね。」

■小山裕久アナウンサー

「避難所の運営で期待されているのが〝若い力〟です。この日は、三条第一中学校の生徒たちが避難所の受け付けを体験しました。」

■三条第一中学の生徒

「ボランティアとか出ていなかったけど、中学3年になってやってみたかった。地域で交流していくこと、いろいろな人と関わることを参考にしていきたい。」

三条市は災害が起きたとき、中学生たちにボランティアとして避難所運営の一部を担ってほしいと考えています。

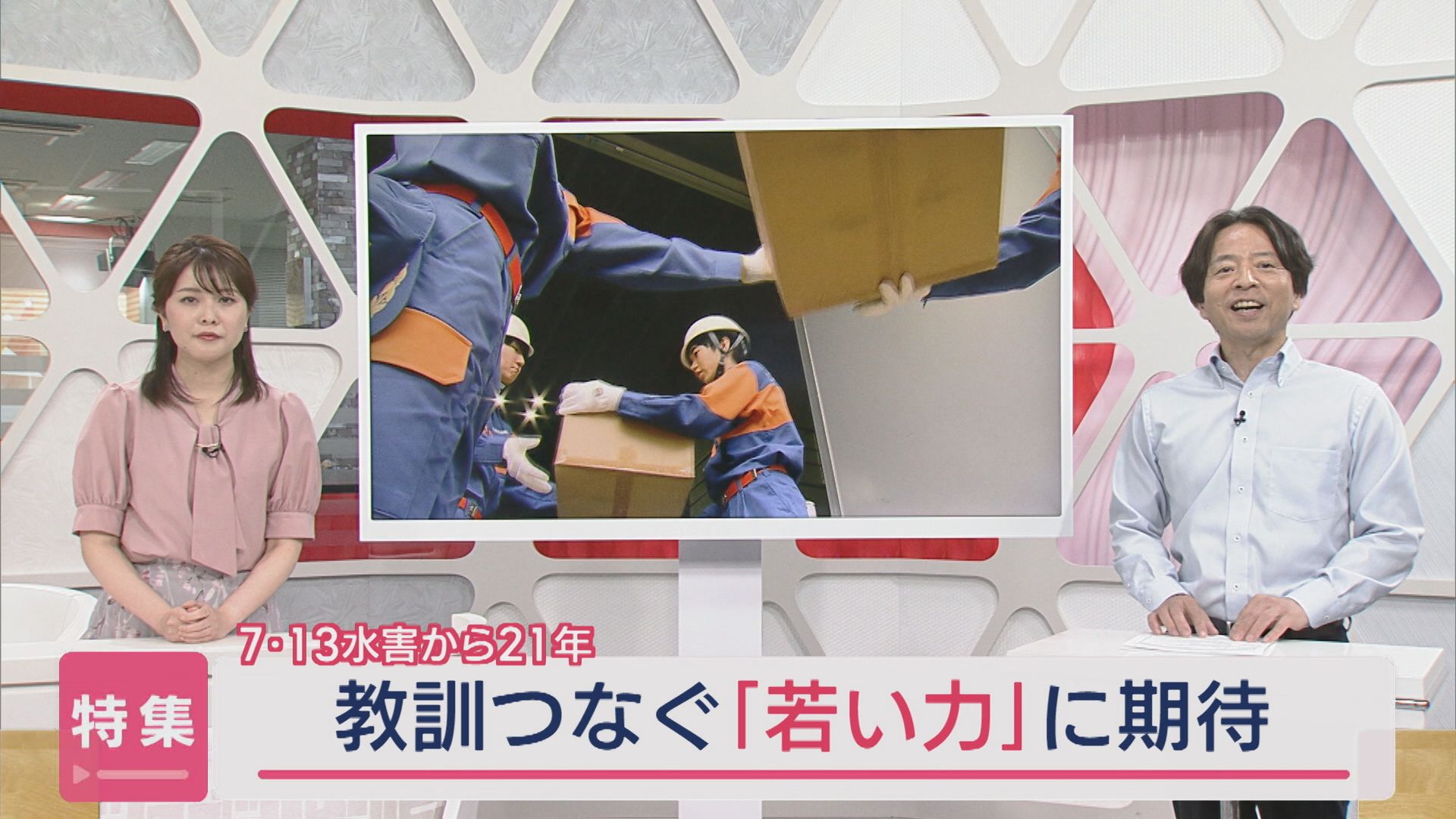

ところ変わって、こちらは『燕三条地場産センター』。ここは災害時、全国から支援物資が届く拠点となる施設です。ここでもある作業で〝若い力〟が期待されています。

それが、“支援物資の搬入と搬出”。

この日の訓練には三条市立大学の学生が参加し、次々にやってくる支援物資の効率的な運び入れや仕分け・専用の器具の使い方を体験しました。

■髙橋泉アナウンサー

「それは、心強い!背中に『消防団』と書いてある服を着ているのが、市立大の大学生ですか?」

■小山裕久アナウンサー

「そうです。」

■三条市立大の学生

「消防団や大人たちは、より大切な場所に災害時は行かれると思うので、我々のような学生が物資の搬入搬出を学ぶことで、より災害時に住民に寄り添った支援ができるのではと考えています。」

『7・13水害』が起きた当時を知らない〝若い世代〟に教訓をどうつなげていくか-

三条市は、年に1度の訓練以外でも取り組みを進めています。

三条市水防学習館では、1年を通して小・中学校の課外授業を受け入れています。

■髙橋泉アナウンサー

「これは何の体験…水没時の車のドアの水圧を体感するんですね!」

■小山裕久アナウンサー

「この施設では、水害を引き起こす川の恐ろしさだけでなく、地元・三条にもたらす“川の恩恵”を伝えることも大切にしています。」

■施設長

「この船は今の何と同じ?そう、車と一緒。人とか物がいっぱい三条に来て、売ったり買ったりしていた。三条で生まれた会社がこんなにいっぱいありますよ。知っている会社はあるかな?」

■児童

「コロナ・コメリ、知ってるー!」

■一ノ木戸小の児童

「川がきれいで、たくさんあってすごいなって思いました。だけど水害も起きるので対策が重要だなって思いました。」

ほかにも、市内の各消防団が五十嵐川のほとりに集まり、土のうの積み方を学んだり、ペットと一緒に過ごすことができる避難所の設営を飼い主たちが実践する訓練も行われました。