- 年末年始期間中の12/27(土)~1/4(日)までは視聴者センターでの電話対応をお休みいたします。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

今月から新学期!ということで

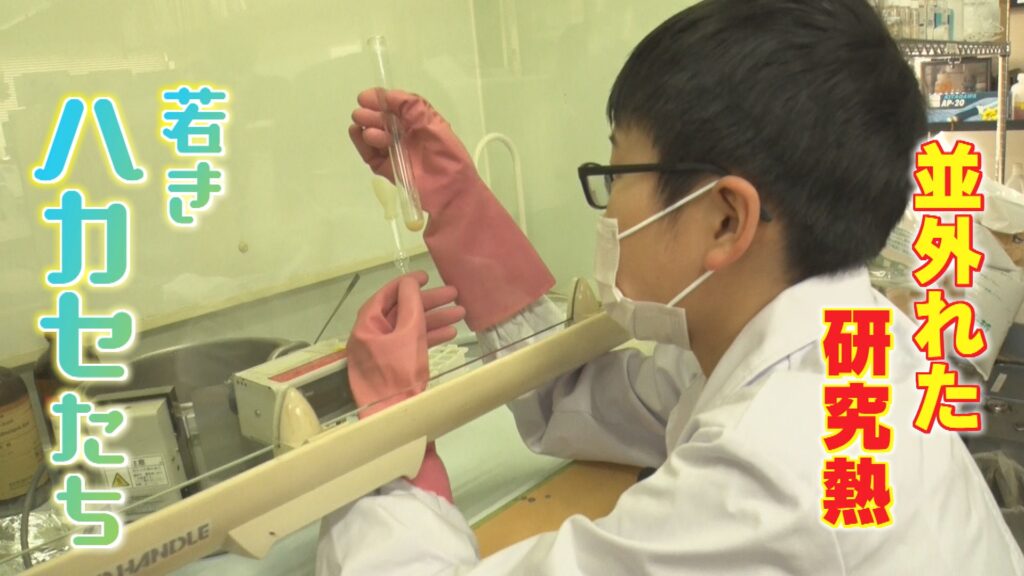

今回は大人顔負けの並外れた研究熱を持ち、行動力もズバ抜けた2人の若き「ハカセ」をご紹介します。

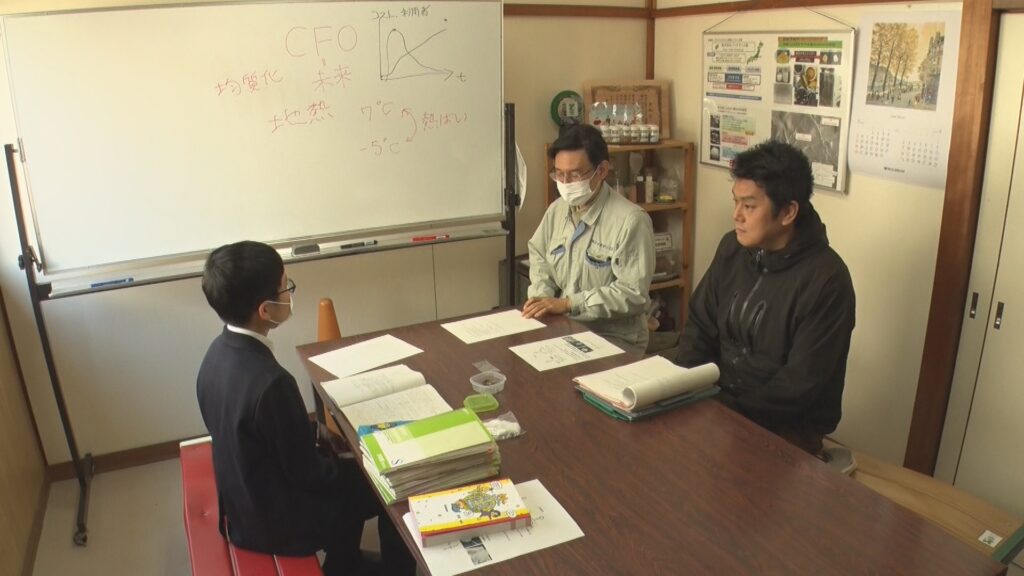

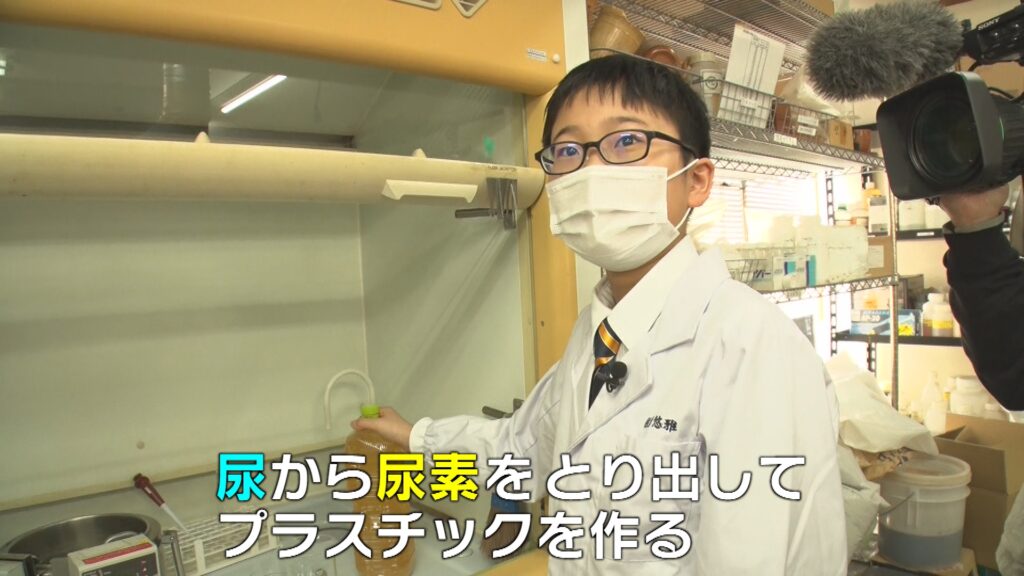

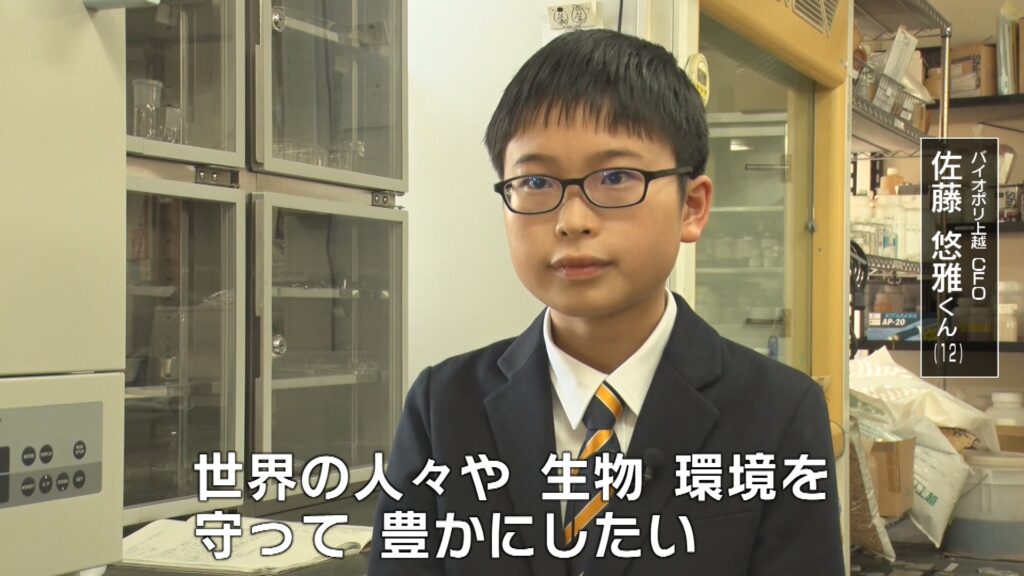

まずは、上越市の企業「バイオポリ上越」で

CFO(チーフ・フューチャー・オフィサー/最高未来責任者)という

特別な役職についた12歳の佐藤悠雅くん。

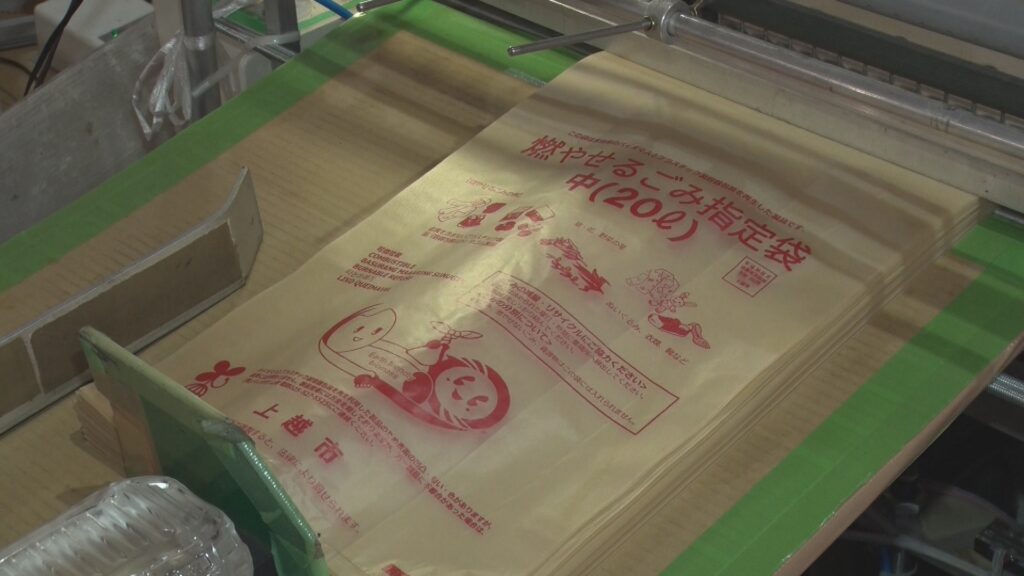

バイオポリ上越は自治体指定のごみ袋を始めとするプラスチック製品を製造する会社で

廃棄米や貝殻、木材などのいらなくなったものを材料として使っています。

就任したのが去年10月。

現在は会社の会議に参加するほか、新製品の研究開発にも携わっています。

そんな悠雅くんが今行っている実験は、“おしっこ”からプラスチックをつくというもの。

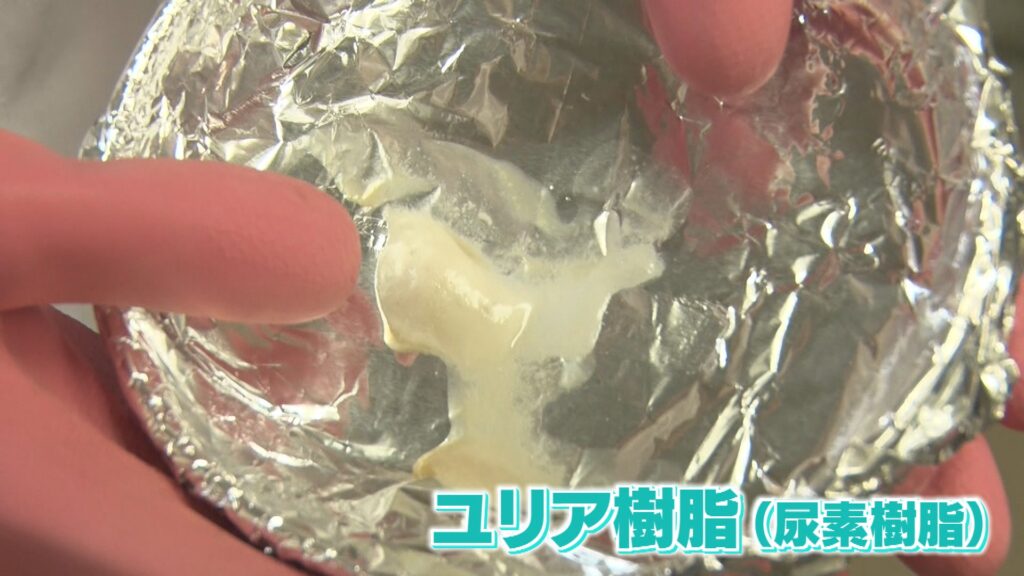

尿素を抽出し、薬液と混ぜて水分を飛ばすと「ユリア樹脂(尿素樹脂)」ができました。

プラスチック問題を考えるようになったのは小学校4年生のとき。

海に行った際にプラスチックごみの多さに驚き、環境問題に関する新聞記事などを

スクラップするようになりました。

プラスチックが魚へ与える影響を調べるためスーパーで買ったカタクチイワシ121匹つまようじで一匹ずつ解剖。

実際にプラスチックが見つかり、より問題意識が高まりました。

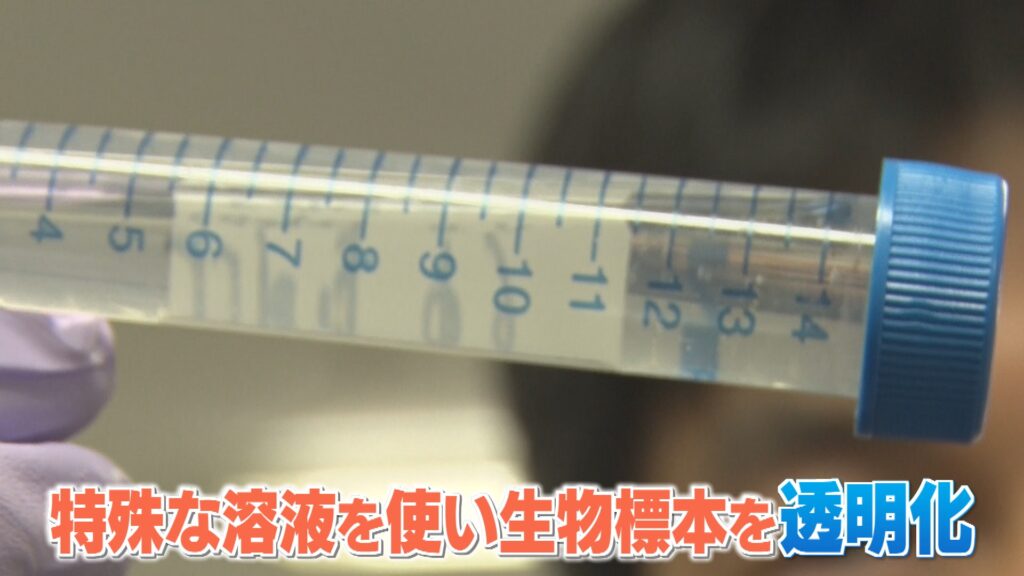

さらに現在、新潟大学脳研究所の教授と「共同研究」をしているという悠雅くん。

特殊な溶液を使い、生物標本を“透明化”する研究を進めています。

そんな悠雅くんに“将来の夢”を聞いてみると

「化学の道に進んで世界の人々や生物、環境を守り、豊かにしたい」と語っていました。

若きハカセの今後の活躍に期待です。

続いては“松之山の生き物ハカセ”小林茜里さん、12歳。

生き物や植物の研究で数々の賞を受賞しています。

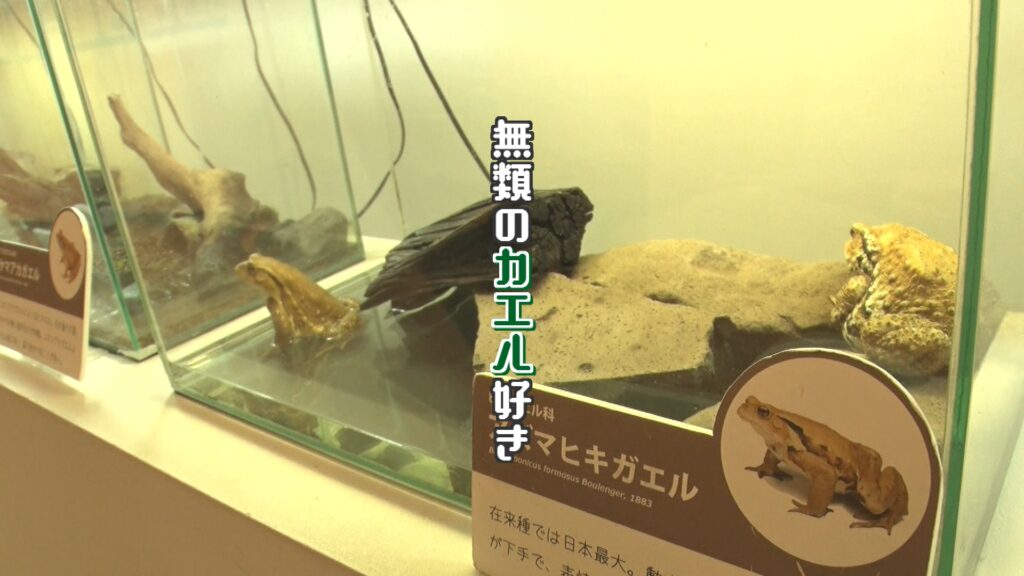

そんな茜里さんがこよなく愛する生き物、それはカエル。

中でもトノサマガエルが大好き。

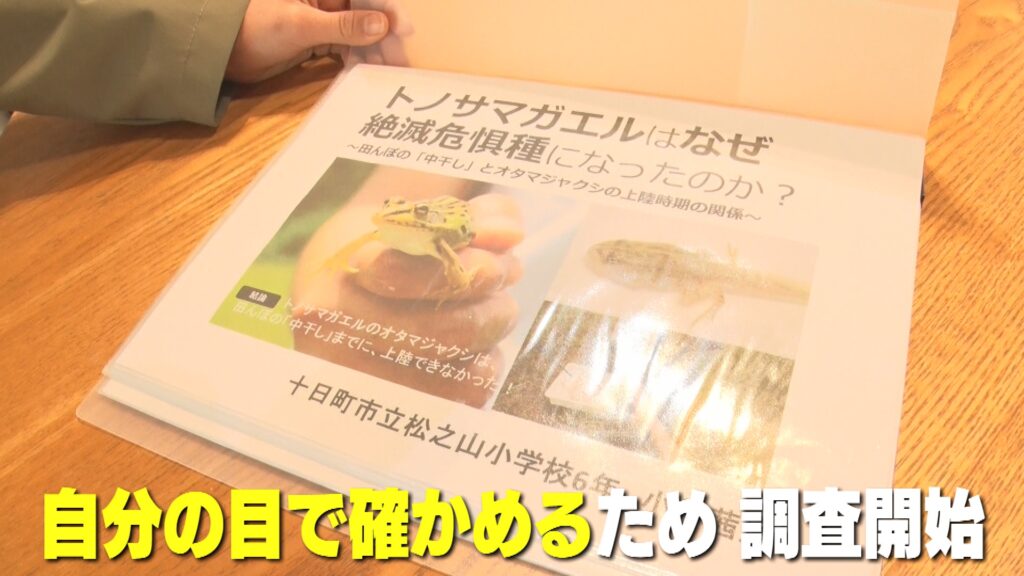

実はトノサマガエルは絶滅危惧種に指定されるほど、その数を減らしています。

その背景に、田んぼの水を一時的に抜く“中干し”が影響しているといわれているのですが、

茜里さんは、それを自分の目で確かめるため研究を始めました。

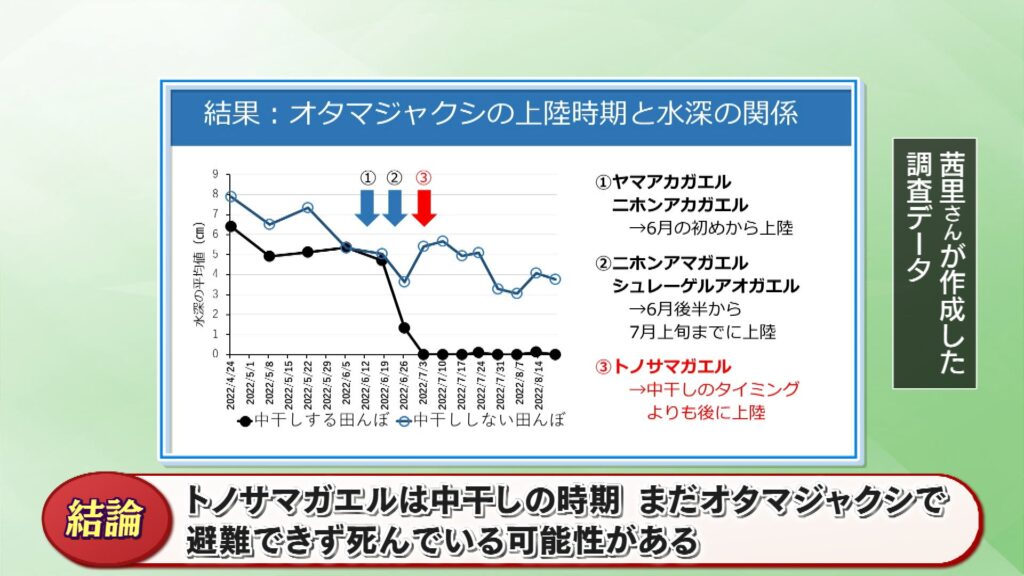

まずは8種類のオタマジャクシを同時に飼育し成長速度の違いを調べました。

さらに10枚の田んぼの水位を1~2週間おきに計測。

こうして5カ月かけデータを集計。

その結果、トノサマガエルは中干しの時期にまだオタマジャクシで

避難できず死んでいる可能性がある、という結論を得ました。

自然の研究が好きになった大きな理由のひとつに、お父さんの存在があるといいます。

実はお父さんは松之山の自然科学館「キョロロ」学芸員。

お父さんも自然が大好きで、よく一緒に自然探索に出かけ、そこで様々な発見をし、感動を味わったといいます。

そんな茜里さんに将来の夢を聞くと

「松之山で生活してきたことを生かせるような職業に就きたい」とのこと。

松之山の生き物ハカセ、茜里さんの活躍にも大期待です!