2025.09.26【特集】創業270年「攻めて伝統を守る」小千谷市片貝町の染織工房の職人のこだわりに迫る【この町で~愛される老舗~|新潟】

11代目の後継ぎ・松井佑介さん

江戸中期から270年続く、小千谷市片貝町の染物屋「紺仁(こんに)」。

長い歴史の中で紡いできた技術を守りつつ、時代にあわせて挑戦を続ける職人のこだわりに迫ります。

「片貝の花火」「川の長岡」「海の柏崎」と並び、「山の片貝」として〝越後三大花火〟に数えられる小千谷市の『片貝の花火』。片貝まつりでは、新しい命の誕生などの祝い事や追善供養など、町民は家族や同級生と節目ごとに花火を奉納します。

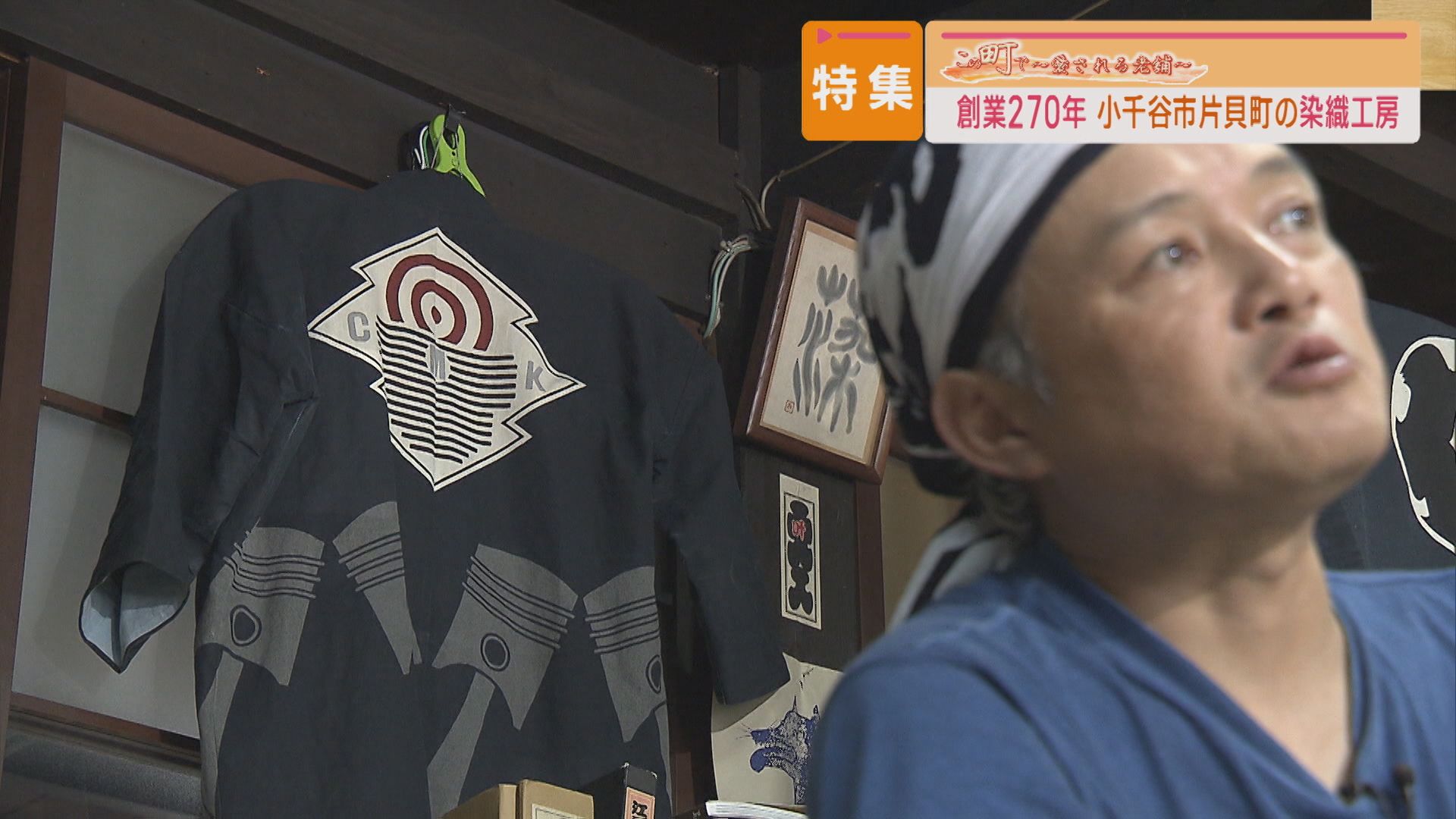

花火とともに、このまつりを象徴するものが町の人たちが着ている〝半纏(はんてん)〟です。この半纏(はんてん)をつくっているのは、創業274年の『紺仁(こんに)』。江戸時代中期から11代にわたって続く、半纏(はんてん)や着物をつくる染織工房です。

現在、専務を務めるのは11代目の後継ぎ・松井佑介さん。

■松井祐介専務

「私の父親が社長で11代目、私の代になると12代目になります。うちの場合は270年ぐらい伝統がありますけど、最初から藍染めはしていた。そもそも紺仁の紺色の『紺』という字は藍染め屋をやっているということ。」

こちらが藍の葉を染料とした『藍染め』。白い糸を藍につけムラなく染める。染めの回数を重ねることで色が濃くなっていきます。こうした古くから続く技術を受け継ぎ、伝統をつないできました。糸を染め、反物を織り、生地を染め、縫製する。紺仁では、品物ができあがるまでの一連の工程を網羅でき、そういった店はいまでは数少ないと言います。

織機で織られているのは、片貝木綿と呼ばれる生地。80年前、戦後すぐに店に伝わった織り方です。織り上がった反物を見せていただきました。

■松井佑介専務

「片貝木綿は縦糸に3~4種類ぐらいの太細の違う糸を並べてつくっている。戦後すぐにうちで織り始めて、うちでしか織ってない、うち1軒だけのもの。一番の特徴は縦糸に1.5mm間隔くらいで太い糸が入っている。その太い糸が断面をつくると、太いから断面がでこぼこになる。太い部分が肌に当たるので、肌に当たる面積が狭くなって さらっとしている着心地。春から秋口、割とオールシーズン対応で。」

世界最大級の花火・四尺玉で知られる小千谷市片貝町。

古くから商人や職人が多く、通りには商店が立ち並んでいたことから『花火と職人のまち』とも言われてきました。全国各地から注文が入り、2~10月まで繁忙期が続きます。

■松井佑介専務

「まず型を作る。いま掘っているのも手彫り。書いている文字自体も手で書く。パソコンの文字とかじゃなくて手で書くから、手作りの良さが出る。」

染める模様を型に起こす作業は、すべて手作業です。職人は19人。若手も一つの工程を任されています。

1月からここで働く、高橋雄河さん。以前は機械工場に勤めていましたが、ものづくりに興味を持ち店の門をたたいたといいます。

■高橋雄河さん

「職人仕事というのはすごい感覚が命のところがあって、なかなか分からないところもあるけど、すごくやりがいがあって楽しい仕事だなと思う。」

任されているのは、店の技術が詰まっているともいえる〝染め〟の工程。高橋さんはこれまで、この工程を担っていたベテランから教え込まれ技術を引き継ぎました。

■高橋雄河さん

「もう入ったらすぐやる。」

■松井佑介専務

「自分で手を動かさないと自分のものになっていかないから、とにかく作業を分からないながらにも進めていって、その中で自分で感覚をつかむという感じ。」

一つの工程に配置されているのは数人ずつ。プロの技術が結集して品物が出来上がります。

■松井佑介専務

「1人の人が一つのことをずっとやっているというのは、だいたいうちでは1人がこの部分を一生懸命ずっとやる。」

オーダーメイドの注文を受け、製作する半纏(はんてん)。紺仁が目指すは、日本一の半纏屋です。

■松井佑介専務

「とにかく『半纏(はんてん)って言えば紺仁だよね』みたいなイメージを作りたい。どうなれば日本一になれるか分からないけど、目指すところはそこ。」

7月上旬-

片貝まつりに打ち上がる花火を記す花火番付が貼られ始めました。

店を訪れていたのは、今年50歳の厄年を迎えた飛翔会の遠藤さん。片貝町では中学卒業時に同級会をつくり、節目節目で花火を上げます。この日は注文していた商品を受け取りに来ていました。

■飛翔会 遠藤隆幸さん

「初めて 会(同級生)で鯉口(こいくち)を作ったので。すごくかっこ良くできて、まつりに向けて頑張れそうな感じがします。」

紺仁では半纏(はんてん)のほか、まつり衣装も商品の一つ。遠藤さんたちは42歳の厄年のとき、同級生でそろいの手ぬぐいをつくり、今回はその柄をもとに鯉口(こいくち)シャツと呼ばれる衣装を製作しました。

■飛翔会 遠藤隆幸さん

「会の名前が飛翔会なので、漢字で飛翔の文字を入れてもらって。会のマークもあしらってもらったので、一発で飛翔会ってわかるかなと思う。」

8月下旬-

工房で染めていたのは半纏(はんてん)です。引き染めと言われる染め方で、一本一本反物が染められていきます。

■松井佑介専務

「背中の紋、これは『三』、ひらがなの『ま』。」

片貝のまちは6つの町内に分かれ、それぞれの半纏(はんてん)の柄があります。

■松井佑介専務

「昔ながらの生地で染めて仕立てるので、背中に背縫いと言ってどうしても背中で合わせる。背中の1本の背縫いというのはないと半纏(はんてん)と言えない。昔ながらのつくり方にこだわってつくっている。」

こちらは、明治16年に書かれたという記録。

■松井佑介専務

「これを当時のうちの職人が書き残してる中で、これを見ても今と当時ではほとんど変わんない。に組だと『朱入り』って書いてある。」

先代たちから受け継がれてきた技術でつくられる半纏(はんてん)は、片貝の人にとって欠かせないものです。

■松井佑介専務

「うちの子が大きくなってきて『半纏(はんてん)が必要だよ』と注文しに来る人とか片貝の人間というか、その半纏(はんてん)1枚の中にその人の思いというかドラマが詰まっている。」

270年続いてきた紺仁の染物の技術は、国内のみならず海外にも進出しています。

着物のインターネット販売なども行う店との取引の中で、2024年パリに出店した店舗に商品が並びました。

■松井佑介専務

「日本人が着ていたもの着ているものを知らしめたいじゃないけど、伝えたいなという気持ちがありますね。」

衣服や暮らしが多様化する中、時代ごとの需要に合わせてこれからも歩んでいきます。

■松井佑介専務

「いまうちが残っているのは、現代に合わせてものづくりができていたりしているのかなと。ただ守るのではなくて攻める伝統というか、攻めて伝統を守るという気持ちが強いですね。」