2025.10.23【特集|中越地震から21年】「住民自ら命を守り合う力」防災力強化に向けた「備え」小千谷市の取り組み【新潟】

防災力強化に向けた「備え」小千谷市の取り組み

中越地震の被災地・小千谷市では、防災力強化に向けた動きが進められています。

小千谷市が重視する防災施策は、もしものときに「どう備える」かです。ハード・ソフト両面で、「備えの強化」を進める小千谷市の防災対策を取材しました。

10月1日、小千谷小学校で行われた防災に関する出張授業の様子です。

■防災担当の職員

「こういう〝アルファ化米〟というものが備えてあります。お湯を入れたり水を入れたりして、ふやかして食べるお米になります。何でこれが災害に適しているかというと、賞味期限が長くて5年くらい持つので備蓄品として備えている。」

この日は、市役所の防災担当職員が「どこに」「どんな備蓄品」が「どれくらい」保管されているか、児童たちに直接説明しました。

■防災担当の職員

「当然、避難所設営に関わるのは大人になるわけなんですが、お家の人に話しを持って帰っていただいて、子どもから『あれはここにあるんだよ』なんてことが、子どもたちの口から自然に出るようになればいいなというふうに思っています。」

2025年10月23日で、発生から21年が経った『中越地震』。

震源に隣接する小千谷市では1万棟を超える住宅が被害を受け、過酷な避難生活から来る災害関連死を含め19人が亡くなっています。

■小山裕久アナウンサー

「その中越地震から約7年後にオープンしたのが『おぢや震災ミュージアム そなえ館』です。その名の通り、災害に「備える」ことの大切さを展示などを通して伝えています。」

施設の展示内容は、集落ごとに自発的にできたビニールハウスを利用した避難場所や、その後の仮設住宅での生活の再現。

そして、中越地震の揺れのバーチャル体験です。

■小山裕久アナウンサー

「終わりました…。じつは何度目かの体験だったんですけど、何度見ても気持ちがドキドキするというか怖い思いがしますね。本当に、いつ強い地震が起こるのかわからないとあらためて思うと共に、それが災害の一番の怖さだと感じました。」

そなえ館では、防災に関する〝知識の備え〟を学ぶことができます。

■小山裕久アナウンサー

「そなえ館の小林さんです。こちらでは防災にまつわる体験ができるということなんですが、どんな体験ができるのでしょうか?」

■おぢや震災ミュージアム そなえ館 小林真弓さん

「身近なものを使って、いざというときに役立つ〝防災グッズ〟を作ることができるコーナーとなっています。」

家庭にある『ふろしき』『フェイスタオル』『調理用ボウル』で防災ヘルメットを作ります。

①ふろしきを広げ調理用ボウルを真ん中に置く

②フェイスタオルを調理用ボウルの中に入れる

③ふろしきの端を対角線に重ねる

④頭にかぶり、あごの下で結ぶ

■おぢや震災ミュージアム そなえ館 小林真弓さん

「風呂敷を広げた状態で、ここに頭にかぶる(調理用)ボウルをど真ん中に置いていただく。その次に頭を守るクッション代わりにタオルをそのまま入れる。風呂敷を対角線に重ねて、そのまま頭にかぶっていただきます。あごの下で結ぶ感じで。」

■小山裕久アナウンサー

「頭が守られている感もありますね。あっという間にできますね。」

さらに、新聞紙で作るスリッパの折り方も教えてくれます。

■岡拓哉アナウンサー

「確かにスリッパですね。」

■おぢや震災ミュージアム そなえ館 小林真弓さん

「(災害に備える)きっかけづくりとして、楽しんで学んでいただけると大変ありがたく思います。」

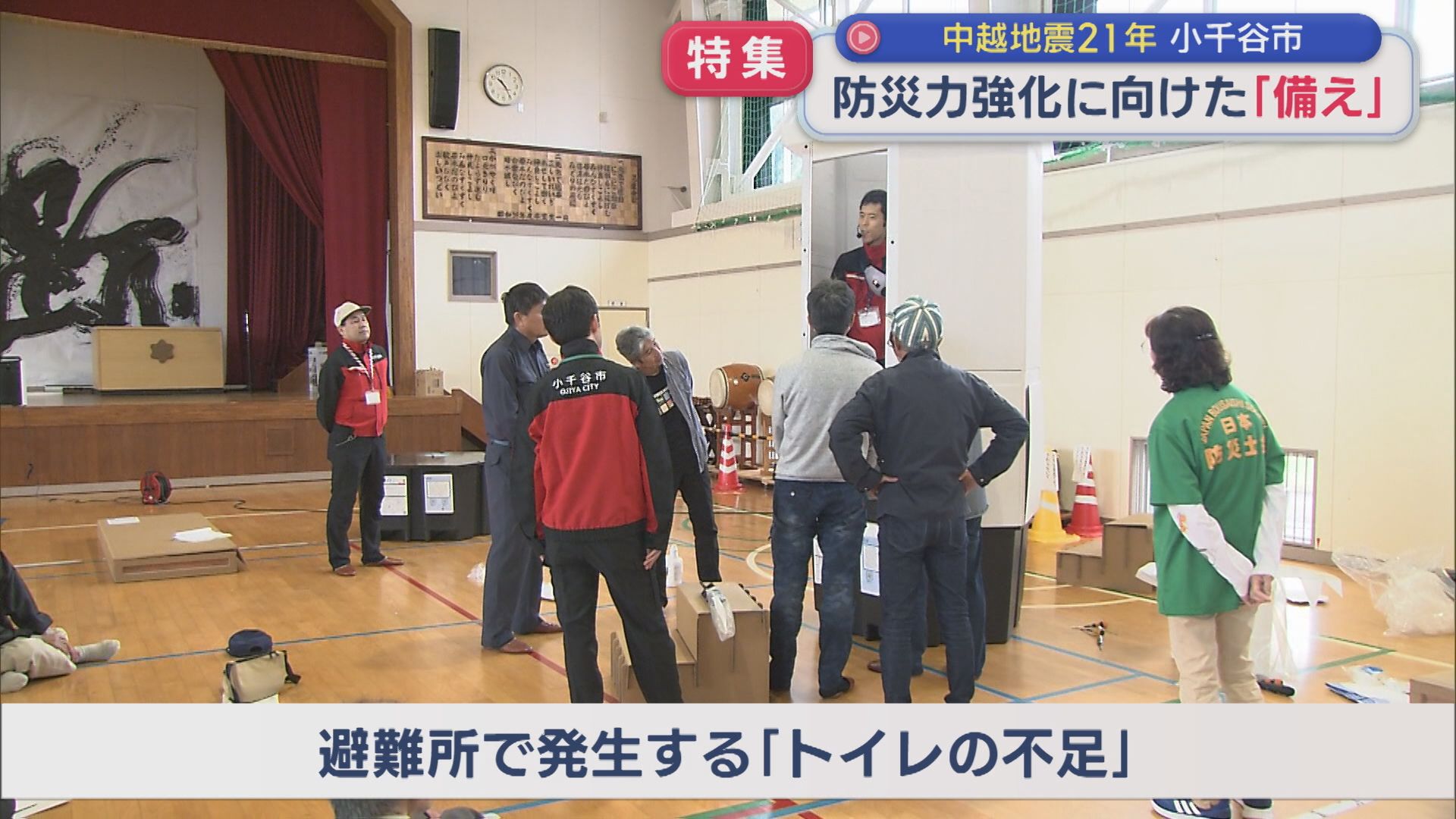

先週18日(土)、小千谷市立吉谷小学校に地域の住民たちが集まってきました。

中越地震が発生した10月にあわせて、市内各地で実施している『防災訓練』です。今回は、今年 小千谷市が新たに導入した「ある備え」について住民を交え訓練を実施しました。

■岡拓哉アナウンサー

「『ある備え』なんだろう?」

■小山裕久アナウンサー

「いま住民のみなさんが組み立てているのは『簡易型非常用トイレ』だということなんです。その組み立て方を学んでいます。」

避難所に人が集まった時点でトイレの不足は深刻な問題に-

組み立て式トイレを避難所に備えることで、避難初日から住民の力でトイレを増設できます。

■小山裕久アナウンサー

「こちらが住民のみなさん自身で組み立てた非常用のトイレです。だいたい20分くらいで完成したんですけども、特徴はなんといっても紙がたくさん使われていることですね。アプローチの階段も段ボールですし、外側の壁も紙でできているということなんですね。こうすることで一般の人でも組み立てることができますし、ある一定期間使い終わったあとはそのまま廃棄処分ができることも特徴。そして、もう1つの利点が他のエリアで災害が起こったときに、この組み立て式トイレを支援物資として送ることもできるということです。」

■吉谷地区の住民

「何人かいれば(組み立ては)問題ないと思う。組み立てやすい。自分で組み立てないといけないと思ったらできると思う。(Q.1回やってみることは大事?)そう、百聞は一見にしかず。自分でまず作ってみる。そうすると安心します。」

避難所の設営に住民たちが協力できるようになる意義を市長はこう話します。

■小千谷市 宮崎悦男市長

「災害は規模が大きくなればなるほど、行政が支援することが困難になります。そういうときこそ自助・共助が重要になりますので、地域のみなさん自ら命を守り合うという力をつけていただきたいということで訓練を開催した。」

中越地震の発生から21年。小千谷市では、災害対策の拠点となる大規模な施設の建設に着手しています。

『スポーツコミュニティプレイス(愛称:ソコラテ)』。普段はスポーツ施設として開放し、災害発生時は避難所兼支援物資の受け入れ・発送の拠点として機能する、いわゆる『防災センター』です。こちらは2026年春のオープンを予定しています。

小千谷市では、紙製の組み立て式非常用トイレを今年度14台導入し、2カ所の避難所に保管しています。来年度以降も増やす考えとのことです。

今年で中越地震から21年が経ちました。被害を直接知らない人も増えてくる中、小千谷市では「被災地同士のつながり」を深めることで風化を防ごうとしています。

こちらは、能登半島地震の被災地・輪島市の景勝地「白米の千枚田」。無数の棚田が連なる絶景ですが、あわせてイルミネーションも有名です。ここで使用しているのが「ペットボタルⓇ」。太陽光で蓄電し、夜になると自然に光りだします。

能登半島地震があった2024年-

一度、輪島市のイルミネーションが中止となってしまい、小千谷市が思いを引き継ぐ形で、2024年から小千谷市内の山本山山頂でイルミネーションを実施しました。

小千谷市では、今後も市内各所で定期的に点灯させることで、かつて大きな地震があったことを市民の心のどこかで意識できるきっかけにしたいとしています。