2025.05.08【特集|戦後80年②】1年違うだけで…「生き地獄そのものだった」村松で学び、戦場へ-悲劇を語り継ぐ少年通信兵学校の記憶 【新潟】

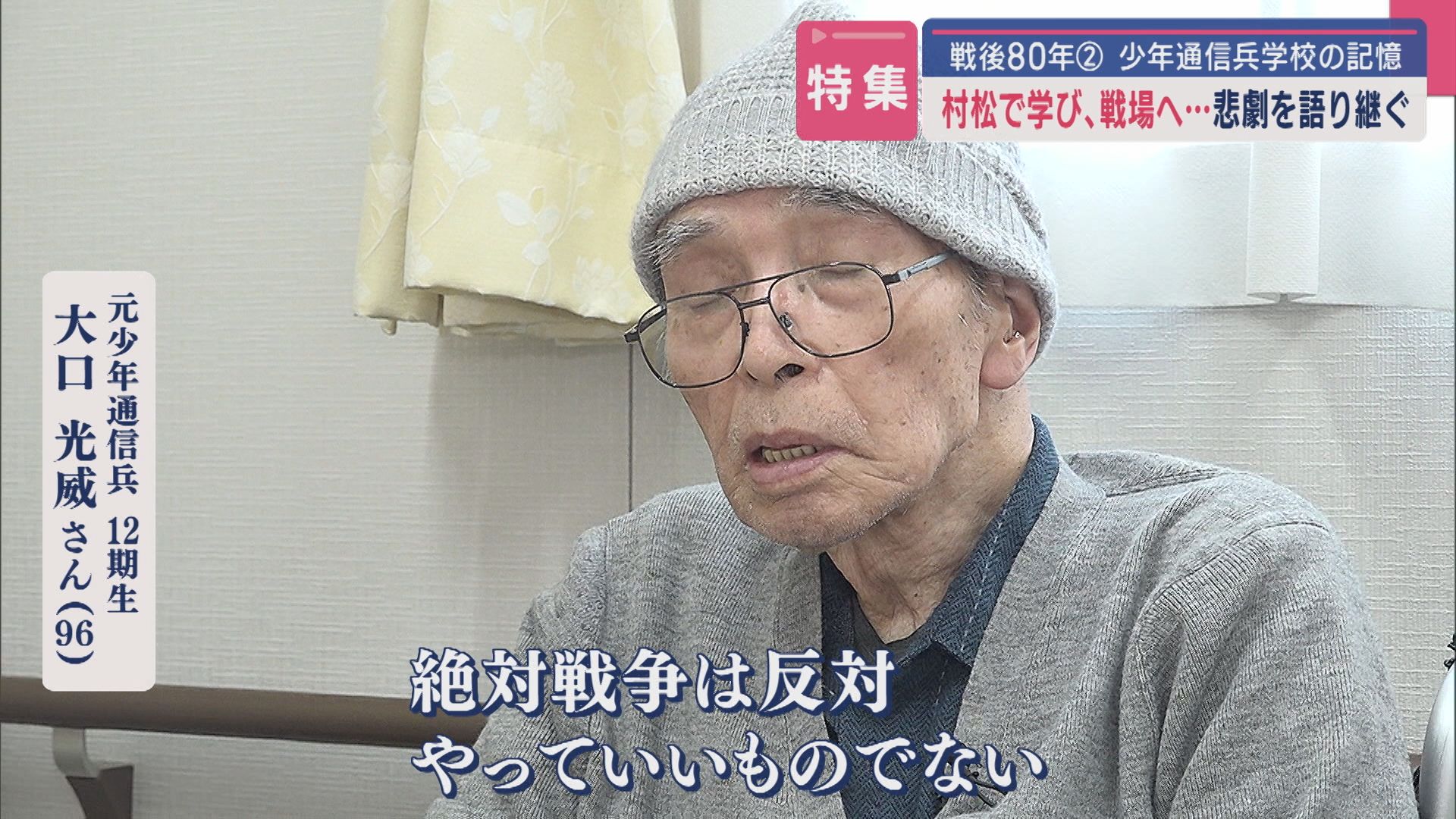

語り継ぐ 12期生として入学した大口光威さん

シリーズでお伝えする「戦後80年」。戦時中、現在の五泉市村松には陸軍の少年通信兵学校がありました。ここで学び、通信兵として戦地に赴いた若者たちを襲った悲劇を語り継ぐ人たちを取材しました。

五泉市の村松公園にある慰霊碑。太平洋戦争で戦死した少年通信兵812人を悼んで設けられたものです。4月、その全員の名を刻んだ銘板が設置されました。

■慰霊碑を守る会 浅田光雄会長

「これからの平和を願って、銘板がいつまでも価値があるものとして残ってくれることを願っている。」

現在の五泉市村松に『陸軍少年通信兵学校』ができたのは、1943年。戦線が拡大する中、無線や暗号文による情報伝達を担う通信兵が不足していたため、東京に続く全国2校目の少年通信兵学校として開校しました。この時、全国から入学した生徒は800人。東京の学校から期数を引き継ぎ「11期生」とされました。

東京・町田。村松陸軍少年通信兵学校に12期生として入学した大口光威さん、96歳です。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「通信機っていうのがあって。」

大口さんは15歳の時、自ら志願し『村松陸軍少年通信兵学校』に入学。モールス信号などの教育を受けました。教官による体罰もあったという訓練課程。その日常は、過酷を極めたといいます。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「脱走する連中がいる。そうすると牢屋に入れられてしまう。」

それまで、両親や兄弟と東京で暮らしていた大口さん。

なぜ、家族と離れてまで“通信兵”を志願したのでしょうか?

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「新潟に行くとは夢にも思わなかった。当時は国を守るため、親兄弟を守るために『自分が犠牲にならなきゃだめだ』と思った。そういう風に教えられていたから、何の矛盾も感じなかった。」

これは、入学した3日後に大口さんが父親に宛てた手紙です。

「憧れの軍服と破邪の剣を帯し、軍籍に身を置くことになりました。皇国の強き防人として、一騎当千の通信兵になる覚悟であります。父上様、母上様、御身ご大切にしてください。」

15歳の少年の並々ならぬ〝決意〟。それでも、望郷の念に駆られることもありました。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「練習に行って帰ってきて疲れて、一家団欒しているところを通ると、その時にガクッとして家族からしてみると僕がいなくなって寂しいだろうなと思って、親不孝をしちゃったのかなと一晩眠れなかったことがあった。」

開校からほどなくして、戦況は悪化に転じます。

1944年11月、大口さんの先輩にあたる11期生の347人がフィリピン方面への出兵を命じられました。入学からわずか1年足らずで、10代の少年たちは繰り上げ卒業とされ戦地に向かうことになったのです。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「黒板に『懐かしの君らに一足先に行くぞ、あとはよろしく頼む』とチョークで書いてみんな行ってしまった。」

大口さんたち12期生にとって、兄のように慕う11期生との突然の別れでした。村松を出た11期生は315人。門司港から3隻の船に分かれ、フィリピンを目指しました。大口さんは、その後に11期生を襲った悲劇を語り部として伝える活動を続けてきました。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「五島列島沖に出た途端に、敵の潜水艦の魚雷攻撃によってあえなく沈んでしまう。1人また1人と力が尽きると共に、黙って海底に沈んでいってしまう。」

村松を出た少年通信兵を乗せた船は、戦地に着く前に撃沈。169人が10代の若さで命を落としました。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「救助された将校は漂流中暗い波間に『お母さん、お母さん』と呼ぶ声が聞こえたが・・・、あれは確かに少年兵の声だったと証言している。」

一方、フィリピンのルソン島へ上陸した少年通信兵も、そこで地獄を見たと言います。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「ヘビ・トカゲ・野ネズミ・バッタ・ミミズ・おたまじゃくしなど、食べられそうなものは何でも口にしました。まさにそこは、人間の耐えられる限界をはるかに超えた“修羅の世界・生き地獄”そのものだった。」

大口さんたち12期生が戦地へ向かうことはありませんでした。入学が1年違うだけで、11期生と12期生の運命は大きく変わりました。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「11期生はものすごく苦しい思いをして戦争を戦った。12期生の僕らは戦いに行かなかったから、11期生に対する気の毒さがあった。」

「中秋の名月を観賞する会を全生徒がご飯を食べて軍歌を歌ったりして、一晩だが、それが11期生と12期生の〝最後の別れ〟だった。こういう別れになるんだったら、そういう悔やみが残る。」

1945年8月。

終戦を迎え、村松陸軍少年通信兵学校は解散しました。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「村松陸軍少年通信兵学校にいたのは〝僕の一生の華〟。幸いだと思っている。」

慰霊碑を守る会・会長の浅田光雄さんは、地元でも村松陸軍少年通信兵学校のことを知らない人が増えているといいます。

■慰霊碑を守る会 浅田光雄会長

「(少年通信兵が)全国から村松に集まっていたという事実は、村松にいる者として大事にしていかなければならないと思う。」

語り部の高齢化が進み、この学校の記憶を語り継ぐことは年々難しくなっています。父親が教官だった浅田さん自身も、学校の歴史にもっと目を向けるべきだったと後悔の念を抱いていました。

■慰霊碑を守る会 浅田光雄会長

「少年通信兵として行った生徒が悲惨な結末になったわけで、(父親は戦争の話を)話したくなかったのか話をあまり聞くことが少なかった。もっとちゃんと聞いておけばよかった。」

浅田さんたちは、若い世代に平和の大切さを伝える活動を続けています。この日は、村松高校の1年生が資料館で少年通信兵について学びました。

■資料館の人

「非常に多くの人たちが亡くなりました。みなさんと同じくらいの人たち。」

■高校1年生

「辛いと感じた。」

「二度と戦争を起こしてほしくない。」

80年前、この小さな街で学び、戦場で命を落とした若者たち。その姿を語り継ぎ、戦争の悲惨さを訴える努力は続きます。

■元少年通信兵(12期生) 大口光威さん

「絶対戦争は反対、やっていいものでない。」

五泉市村松郷土資料館では、『戦後80年 村松と戦争の記憶展』を5月11日まで開催しています。