2025.04.01【特集】生きるため〝医療的ケア児〟を支援へ立ち上がる人々「幸せは、私と大輝が決める。」【新潟】

新潟市に放課後デイサービス『なな色』オープン

生きるために、医療機器のサポートが必要な子どもたちがいます。

〝医療的ケア児〟と呼ばれ、県内には約300人。多くは付きっ切りの介護が必要です。親たちの身体的負担を少しでも改善しようと4月1日、新潟市内に『放課後デイサービス』がオープンしました。

当事者家族と、施設の開設にかかわる人たちの思いに迫りました。

2月中旬の午後、新潟市内の特別支援学校。

玄関に1台の車が止まりました。人工呼吸器を装着した息子を助手席に急いで乗せます。信号待ちのたびに、助手席へ気を配ります。

■仲川沙織さん

「学校に行くと機嫌がいいんですよね。」

自宅に着くと、抱きかかえてベッドへ。朝まで付きっきりの介護が始まります。

仲川沙織さんが3男・睦斗(りくと)君の異変に気付いたのは、妊娠中のことでした。診断された病名は『水頭症』。当時、佐渡に住んでいたため、新潟市で出産しました。

■仲川沙織さん

「胎児の頭囲が大きいということで、佐渡では産めないと。」

出産後、フェリーで通院する生活に限界を感じ、引っ越すことに。

しかし、男の子3人のシングルマザーに頼る人はいませんでした。今年度から小学3年生の睦斗君は、チューブを通じて栄養を摂取。片時も気が抜けません。

■仲川沙織さん

「ずっと動いている。ずっと何かしている。トイレに行っても機械がアラームなると、すぐダッシュで戻る。」

朝5時に起床、午後9時に就寝。睦斗君のそばにマットを敷いて寝ます。

■仲川沙織さん

「(夜は)アラームも危険な数値から鳴る。その前に呼吸の音で違和感、呼吸の音で『あれ』と起きる。ということは、寝てないなと思う。」

睦斗君のように、生きるために医療機器が必要な児童のことを〝医療的ケア児〟といいます。

推定で全国に2万人、新潟県には300人。医療の進歩で助かる命が増えるなか、国は5年前初めて実態を調査しました。人工呼吸器をつけた保護者の6割が「5分以上目を離せない」と回答。しわ寄せは、“きょうだい”にも及んでいました。沙織さんも身体的・心理的負担から、睦斗君の兄の学校行事に行くのが難しいといいます。

■仲川沙織さん

「『きょうだい児』という言葉がつらい。障害を持つ子のきょうだいと。まだまだそれ(偏見)は強くあるので。」

報告書では、預け先がないことも浮き彫りに。

仲川さんも疲労を抱えたままパートに出ますが、勤務時間を確保できないのが悩みです。

そんな現状を変えようと、立ち上がった人がいます。金子まゆみさん。看護師として東京都内の救命救急センターで勤務後、故郷の新潟へ戻り、15年間訪問看護に携わってきました。そこで出会ったのが、睦斗君たち〝医療的ケア児〟でした。

■金子まゆみさん

「『重症心身障害児、預かれる〇』とついているところが、いくつかある。でも、電話をかけると『呼吸器ついてる子は預かれません』と。数ある施設を片っ端からかけたけど、ひとつも該当なかった。」

国は、2021年に『医療的ケア児支援法』を施行。

ケア児と家族への支援を「自治体の責務」としましたが・・・。

■金子まゆみさん

「医療的ケア児の子どもを産んだとたんに、強制的に24時間介護がスタートして、強制的に働けなくなってしまう。」

金子さんと母親たちは、動き始めました。

2024年11月にNPO法人『Briidge.(ブリッジ)』を設立。理事長になった金子さんは“設立趣意書”に記しました。

「どんな子でも、外に出て多くの子や人とかかわりを持ち、成長していける世の中にしたい」

医療的ケア児の『放課後デイサービス』開設を目指し、スタッフ・施設・費用・・・。ハードルを一つ一つ超えてきました。

■金子まゆみさん

「ほぼ新潟市初の施設なので、受け入れてくれる施設の場所など探すのに苦労した。何とかここまで来ることができた。」

2月中旬、スタッフの顔合わせ。看護師や保育士・理学療法士ら7人態勢でスタートすることを確認しました。

■金子まゆみさん

「昨今、事件があったのを知っていますか?自分の子どもの人工呼吸器を外して、自分も死のうと思った。他県ですが、新潟市も切羽詰まった状況にあると思う。」

当事者の姿もありました。桜井理沙さん。NPO法人の副理事長です。

4歳の大輝君を預かってくれる施設を探してきましたが・・・。

■桜井理沙さん

「『お母さんと一緒にいた方が幸せだと思います』と言われて、“人の幸せを人に決められたくはない”と思って、あきらめずに来た。4月からそういう日がついに迎えられそうかなと思っている。本当にうれしくて。」

棗田幹子さんは、看護師です。

■棗田幹子さん

「ただただ『この子が命をつなぐように』ということだけを考えて、必死で生きてきたので追い詰められていたと思う。この子たちの成長をもっともっと促せると確信しているので、ぜひお手伝いさせていただきたい。」

■金子まゆみさん

「医療的ケア児のママって働けない。外に出れない。預け先がない。でも、ママたちにもいろんな夢があって、働きたい思いがあって。」

子どもたち独自の〝色〟を出してほしい-

施設を『なな色』と名付けました。

顔合わせを見守ったのは、上越市で4年前に医療的ケア児の施設『Sora』をオープンした寺尾明美さんです。手探りで立ち上げた経験から、助言してきました。

■寺尾明美さん

「これを立ち上げなければと思ったときに、県・市に聞いても『前例がないからわかりません』と断られた。」

2024年暮れ、寺尾さんが代表を務める『Sora』のクリスマス会。地域住民によるコンサートが開かれました。看護師のスタッフが寄り添います。

花﨑碧士さんは、オープン時から通っています。

■花﨑碧士さん

「できる前は、学校と家のずっと行き来と言う感じで。Soraに来てからは、人と人との交流が増えた。」

■寺尾明美さん

「見える、聞こえる、触れる。五感をどうやったら一番刺激して喜んでくれるか、笑顔になってくれるか。」

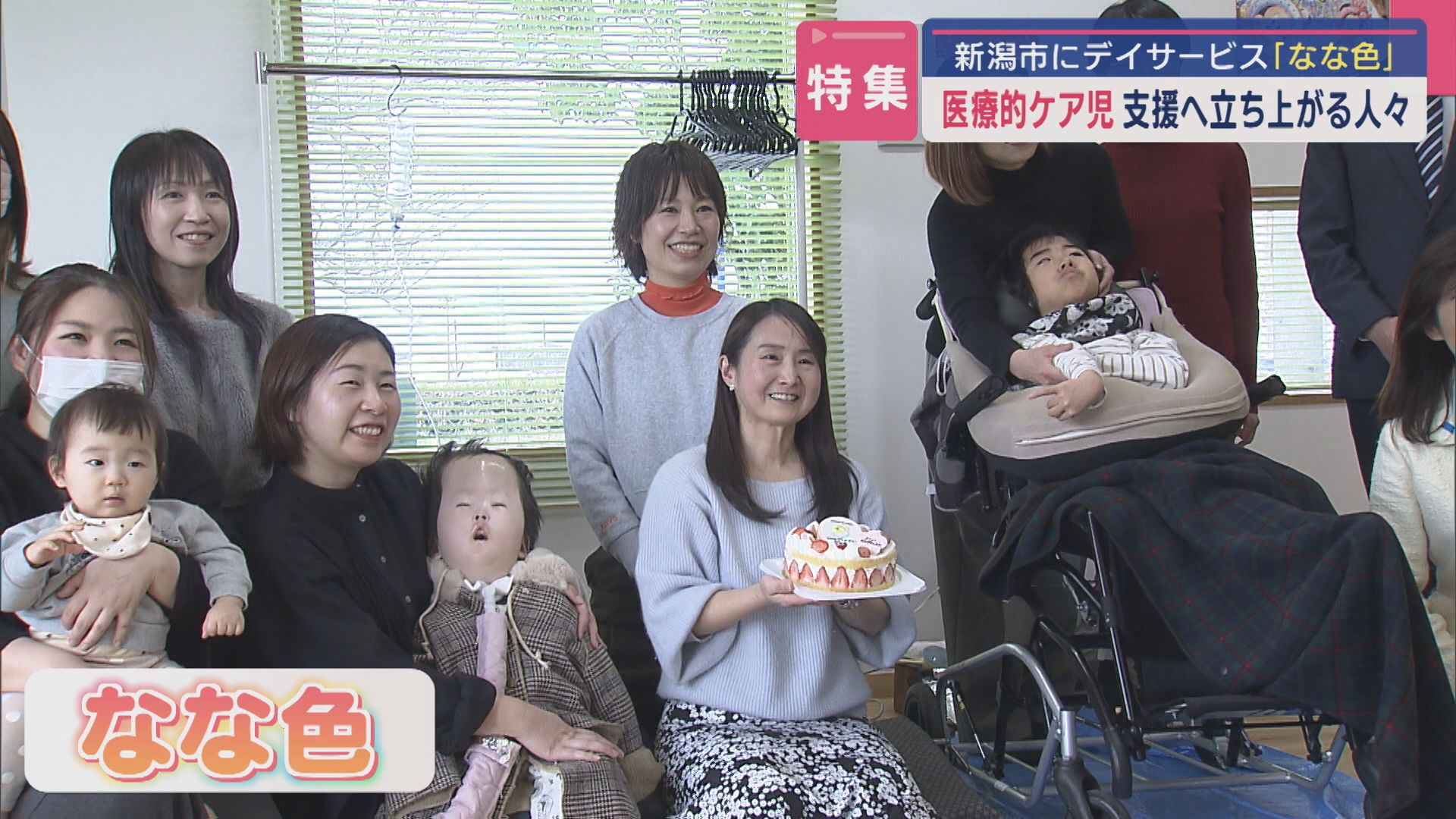

3月15日、オープン直前に開かれた『なな色』の内覧会。

■医療的ケア児の母親

「医療ケアがあると預けるところがゼロに近いので、どうしても一緒にいることになっていた。一人一人が伸び伸びと過ごせるという印象。」

1日の定員は5人。福祉車両による送迎付きです。

今のところ、0歳~18歳までの16人が登録。成長を促すため、行事にも工夫を凝らします。

迎えた今日4月1日。初日は4人が利用しました。桜井さんの息子・大輝君の姿も。打ち合わせでは、一人一人の体調や目標を共有しました。

■スタッフ

「長期目標が大輝さんの成長に合わせて福祉サービスを楽しく利用でき、家族も安心できる時間が持てる。」

■金子まゆみさん

「看護師がだれかしたいるので、ぜこぜこしてるから吸引してとか、吸引してほしいことがあったら、いつでも看護師に声をかけてもらって。」

駆け足でやってきたこの日。事業が軌道に乗るまで気は抜けませんが、金子さんたちは前向きです。

■金子まゆみさん

「今日、予定通り開所できて今ホッとしている状況です。こういう子たちを『かわいそう』と思ってほしくない。お父さんお母さんは『かわいそう』ではなくて、『かわいい』と思ってほしいって。」

■桜井理沙さん

「運営する側からすると『開所を迎えた』との感じはするが、これから私と息子との日々が始まるなと思うとすごくワクワクします。」

『なな色』でたくさんの人とかかわりながら、一歩ずつ歩みを進めてほしいと願っています。

■桜井理沙さん

「私と大輝の幸せは、私と大輝が決める。」